Un article de synthèse sera publié prochainement pour ce qui concerne l’inscription en alphabet (dit) de « Lugano » et ce dernier vous sera mis à disposition. Cette étude permet plusieurs avancées en ce qui concerne la compréhension de l’inscription du Mur (dit) d’Hannibal et nous nous devons de vous signifier que l’état de la recherche présenté en 2014 s’en trouve partiellement obsolète.

Aberson M., Andenmatten R., Casini S., Fossati A. E. et Wachter R., « Entre Celtes et Romains : la dédicace à Poeninos du Mur (dit) d’Hannibal », à paraître in Estarán Tolosa M. J., Dupraz E. et Aberson M., Parole per gli dèi, Dediche religiose in lingue epicoriche del Mediterraneo Occidentale, actes du colloque des 18-19 mai 2017 à Rome, Etudes genevoises sur l’Antiquité, à paraitre en 2019.

Dès sa découverte en 2005, l’inscription à caractères lépontiques, qui se situe au fond de l’abri (L016), a intrigué. Cette inscription n’avait jamais été observée auparavant et son caractère très particulier en a fait un élément marquant mais également douteux du site du Mur (dit) d’Hannibal.

Le 16 juillet 2012, un groupe d’experts italiens des inscriptions lépontiques, composé de madame Stefania Casini et messieurs Francesco Rubat-Borel et Angelo Fossati est venu sur le site et a analysé l’inscription. L’ensemble de la seconde ligne de l’inscription, qui nous résistait, a pu être transcrite à cette occasion. En 2013, Madame Stefania Casini et messieurs Angelo Fossati et Philippo Motta ont publié l’inscription du Mur (dit) d’Hannibal dans le cadre d’un article auquel nous nous référons pour cette notice. Nous les remercions pour leur collaboration. Ils ne peuvent authentifier l’inscription de façon absolue mais considèrent que plusieurs aspects contribuent à la rendre crédible.

Les caractères ont été reconnus comme de la deuxième phase de l’alphabet dit « lépontique » ou « de Lugano ». Ces signes sont datés entre le 4e siècle avant J.-C. et la première moitié du 1er siècle après J.-C. Cette fourchette chronologique correspond aux datations archéologiques obtenues de 2009 à 2014 (une occupation du site dans la seconde moitié du premier siècle avant J.-C. est attestée archéologiquement).

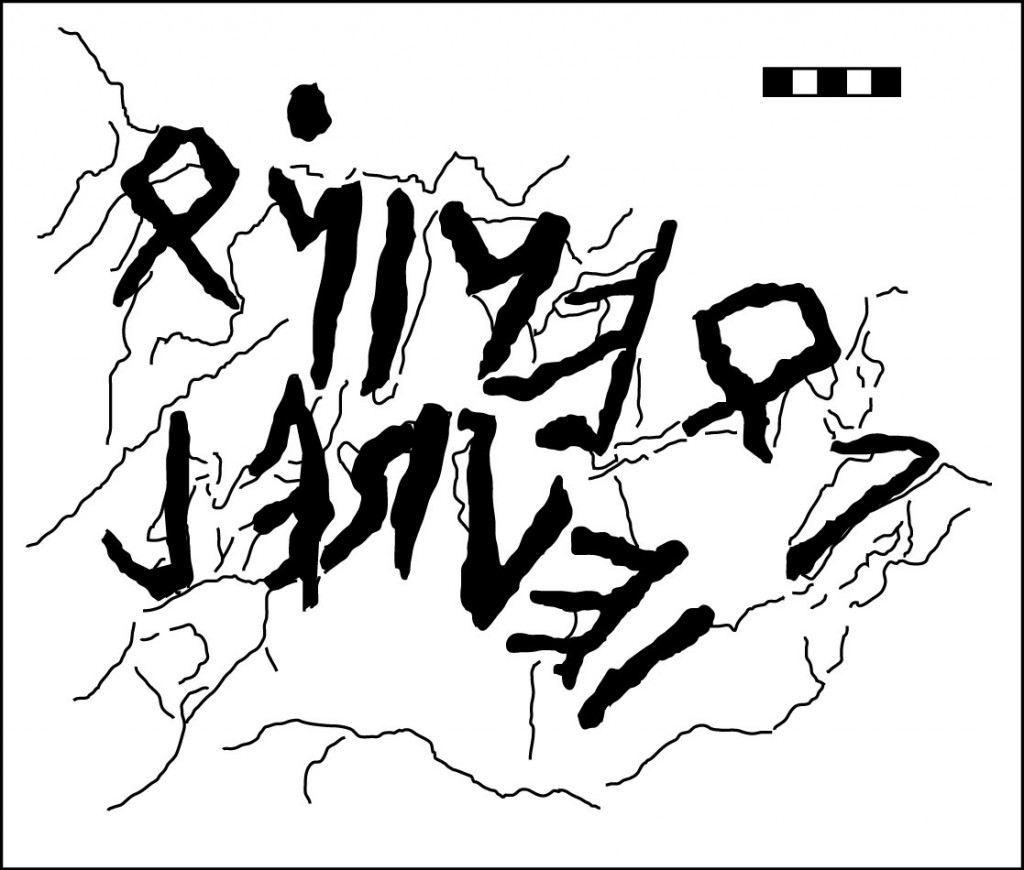

L’inscription a été effectuée sur un bloc de gneiss vertical et lisse (<0.70 m) qui fait partie du mur porteur du fond de l’abri. La surface occupée par l’inscription est de 0.32 m par 0.19 m. L’inscription se développe sur deux lignes superposées. Les deux lignes sont composées de 7 signes. Tous les signes mesurent entre 60 mm et 70 mm de hauteur pour un maximum de 50 mm de largeur (2ème signe depuis la gauche, ligne supérieure). Les deux lignes sont courbes alors que la forme et la taille du bloc ne s’opposaient pas à des lignes horizontales. A l’extrémité droite des deux lignes, les signes présentent un angle d’environ 43° par rapport à l’horizontale tandis que les signes à la gauche des deux lignes sont proches de 89° par rapport à l’horizontale. Les gravures ont une profondeur entre 0.5 mm et 3 mm et une largeur entre 5 mm et 12 mm. L’incision des lettres est en forme de « U » plutôt qu’en « V ». L’inscription semble avoir été effectuée avec un outil métallique par percussion indirecte (marteau et burin).

Tous les signes sont orientés en direction de la gauche. Une orientation sinistroverse est couramment connue pour ce type d’alphabet au travers de plusieurs exemples.

La transcription de la ligne supérieure de l’inscription se lit relativement aisément comme un « poenino » et semble faire référence à la divinité celtique Penninos ou Poininos/Poeninos/Poeninus. La présence de noms au nominatif avec omission du « S » final n’est pas peu fréquente dans les inscriptions celtiques et devrait être préférée à une interprétation de datif « à la latine ». La présence de la diphtongue « OE » à la place d’un « E » serait le résultat d’une paraétymologie erronée entre le nom du Dieu Penninos et les carthaginois, Poeni, existant déjà dans l’antiquité.

La ligne inférieure de l’inscription est beaucoup plus difficile à transcrire. Si les trois premiers signes semblent clairement être ieu, les suivants n’ont pu qu’être déterminés par les spécialistes.

poenino

ieu[iseu]

La forme ieuiseu reste inconnue mais les spécialistes la considéreraient comme une épithète de la divinité [10]. L’interprétation d’une déclinaison du verbe ieuru « a offert, a dédié » avec un « R » latin à la place du « IS » ligaturé lépontien est faible du point de vue paléographique et semble pouvoir être abandonnée d’un point de vue linguistique. Cette variante nécessiterait également de considérer le poenino de la première ligne comme un datif à la latine et non pas comme un nominatif avec omission de « S ». Ce qui semble peu probable pour une telle inscription [11].

L’inscription du Mur (dit) d’Hannibal est la seconde inscription à caractères lépontiques valaisanne après la découverte d’une petite plaquette de schiste gravée à Argnou en 2003[12]. Elle est donc une pièce importante à verser au dossier des documents avec ce type d’alphabet découverts en Valais (quatre statères d’or à légende épigraphe et deux inscriptions).

Des charbons de bois et des sédiments prélevés au pied de l’inscription, dans l’abri qui la protège, devraient être analysés prochainement. Les datations par le radiocarbone sur les charbons et l’analyse des restes organiques dans les sédiments devraient apporter de nouveaux éléments à la discussion.

Pour plus de détails, nous vous renvoyons à l’article déjà cité de S. Casini, A. Fossati et Ph. Motta en 2013.